Le BioGNV, ce gaz vert qui décarbone les transports

La transition énergétique du secteur des transports apparaît comme une incontournable nécessité dans une France qui vise la neutralité carbone d’ici 2050. Si l’électrique et l’hydrogène sont souvent perçus par les pouvoirs publics comme les principaux – voire seuls – leviers pour y arriver, le BioGNV, se révèle être une piste sérieuse et à portée de main.

Soutenu par une filière en pleine expansion, un réseau d’infrastructures qui ne cesse de croître et une réputation bien établie auprès des professionnels du transport, le BioGNV est prêt à changer de dimension et tenir son rôle.

En combinant les avantages d’une source d’énergie renouvelable et bas-carbone avec une technologie ayant fait ses preuves, le BioGNV représente un potentiel majeur pour un secteur des transports en quête de solutions concrètes pour accélérer sa décarbonation.

Crédits : Getty Images

Le BioGNV, c’est la version verte du gaz carburant, aussi appelé gaz naturel pour véhicule ou GNV.

Ce BioGNV est issu de la méthanisation de déchets organiques provenant de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire ou encore des collectivités. En faisant fermenter des résidus agricoles, des effluents d'élevage, des boues de stations d'épuration ou des biodéchets, on produit naturellement du biogaz.

Une fois épuré, ce biogaz devient du biométhane, c’est à dire un gaz renouvelable chimiquement identique au gaz naturel "classique" et pouvant être utilisé dans les véhicules roulant au GNV.

Pour aller à l’essentiel, le BioGNV, c’est du biométhane destiné aux véhicules.

Le BioGNV est la version renouvelable du GNV. Aussi, tous les acteurs des transports qui ont déjà fait le choix du gaz ou qui l’envisagent pour alimenter leurs flottes peuvent en bénéficier dès aujourd’hui.

Comme le GNV, il génère des émissions nettement moindres de particules fines, d’oxydes d’azote et de bruit. Pourtant, l'atout principal du BioGNV réside dans sa faible empreinte carbone, qui en fait un levier naturel pour accélérer la décarbonation de la mobilité.

Pour mieux comprendre, reprenons depuis le début.

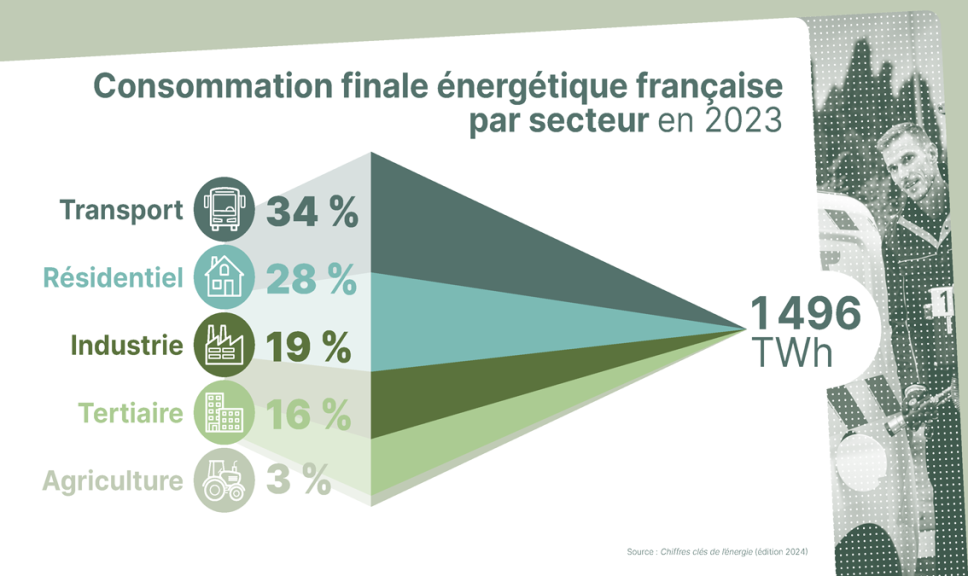

L’ampleur des déplacements de personnes et de marchandises sur le territoire fait du secteur des transports le plus gros consommateur d’énergie en France. À lui seul, il pèse plus d’un tiers de la consommation énergétique finale nationale, devant le résidentiel et l’industrie.

Crédits : Getty Images

Crédits : Patrick Guillon - GRDF

Si les particuliers s’en détournent progressivement au profit de l’électrique, une grande majorité des acteurs du secteur continue de plébisciter les carburants fossiles, qui contribuent fortement à l’empreinte carbone des transports. Pour de nombreux segments comme la mobilité lourde, le diesel reste incontournable.

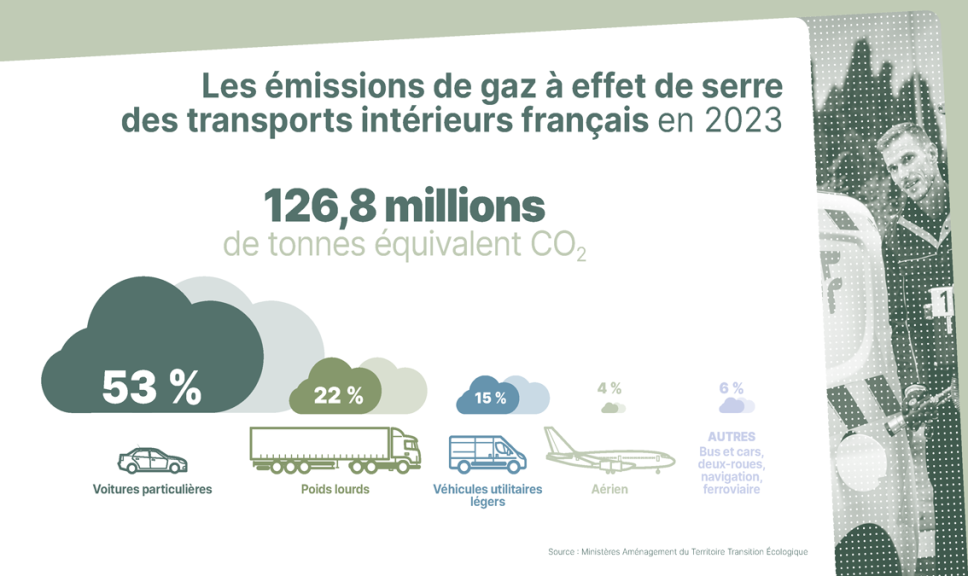

La France, qui s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique, doit pourtant impérativement réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports. Elles pèsent à elles seules 31 % du total national, soit 126,8 millions de tonnes de CO₂ chaque année.

Crédits : Patrick Guillon - GRDF

La prédominance du diesel dans le transport routier s’explique principalement par la puissance des véhicules disponibles, leur coût, leur autonomie, leur durée de vie supérieure et la facilité de s’approvisionner, permettant de tracter de lourdes charges ou déplacer des groupes de personnes sur de longues distances, à budget maîtrisé.

Dit autrement, le diesel répond parfaitement aux attentes des acteurs du transport.

Ainsi, malgré l’essor de plusieurs alternatives, une très large majorité de poids lourds et de véhicules utilitaires nouvellement immatriculés roule encore au diesel.

Pour contrer les nuisances du diesel, le GNV – et aujourd’hui le BioGNV – s’impose depuis longtemps déjà comme une solution simple et pertinente, adoptée par un nombre croissant de professionnels du transport.

Crédits : GRDF

Bien avant que la transition énergétique ne devienne une priorité politique, le gaz carburant avait déjà trouvé sa place dans la mobilité lourde. Depuis plus de quarante ans, bus, cars, véhicules spécialisés et camions roulent au gaz, démontrant la fiabilité de cette technologie.

Loin d’être émergent, le GNV est une solution mature, dont les performances sont largement documentées.

Principalement composés de méthane, le GNV et le BioGNV sont mis à disposition des transporteurs sous forme comprimée (GNC/BioGNC) ou liquéfiée (GNL/BioGNL) dans des stations d’avitaillement spécialisées. Les véhicules sont équipés de réservoirs spéciaux dédiés à l’une ou l’autre des versions et permettant de faire le plein.

Le GNV nécessite ensuite un moteur à combustion interne adapté, similaire à un moteur essence ou diesel. Un mélange d’air et de gaz est injecté dans la chambre de combustion où il s’enflamme pour produire l’énergie nécessaire.

Pour le reste, ça se passe exactement comme avec une motorisation thermique classique.

GNV est le nom donné au gaz naturel lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la mobilité.

Le GNV regroupe le gaz naturel utilisé sous forme comprimée (GNC) ou liquide (GNL).

Le BioGNV a les mêmes caractéristiques que le GNV et tous les véhicules gaz sont compatibles avec ce biocarburant. La seule différence réside en son mode de production. Le BioGNV est produit localement à partir de la méthanisation de déchets organiques (déchets agricoles, alimentaires, etc.).

Le gaz est comprimé à 200 bar dans les réservoirs. On parle de BioGNC lorsque le gaz utilisé est du biométhane.

Pour obtenir du GNL, le gaz est liquéfié à -162°C, ce qui permet d'avitailler de plus grandes quantités de carburants et d'obtenir des autonomies comparables à celles du diesel. Ce carburant est réservé aux poids lourds, aux tracteurs et aux transports maritimes.

En réduisant les émissions de particules fines ( -85 %) et de dioxyde d'azote (- 90 %), tout en générant 50 % de bruit en moins, le GNV contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et du cadre de vie en milieu urbain ou en bordure des axes routiers.

D’un point de vue opérationnel, il offre une autonomie, une capacité de chargement et une rapidité de ravitaillement comparables à celles du diesel, trois critères essentiels pour des transporteurs soumis à des contraintes de temps, de volumes utiles et de distances à parcourir.

Par ailleurs, la technologie est fiable. Les motorisations au gaz sont robustes et bénéficient d’un retour d’expérience solide, tant chez les constructeurs que chez les opérateurs de flottes. C’est aussi ce qui permet aux constructeurs d’offrir des gammes de véhicules complètes et compétitives.

Enfin, le GNV séduit par sa polyvalence, convenant aussi bien au transport de personnes que de marchandises, sous toutes ses formes.

En résumé, le GNV permet aux transporteurs d’assurer les mêmes prestations qu’avec des véhicules au diesel, sans repenser leur organisation, ni immobiliser une partie de leur flotte pendant des heures de recharge ou supporter les importants surcoûts d’alternatives moins adaptées.

Puisqu'ils partagent les mêmes propriétés, le GNV et le BioGNV sont interchangeables. Mêmes infrastructures, mêmes technologies, mêmes usages. Pourtant, le caractère local, renouvelable et bas-carbone du BioGNV lui permet de démultiplier les bénéfices en faveur de la transition écologique et des territoires.

Crédits : Grégory Brandel

Selon la base carbone de l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l'utilisation du BioGNV permet de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO₂ par rapport aux véhicules diesel (norme Euro VI).

En considérant l’analyse en cycle de vie (ACV) d’un véhicule roulant au BioGNV, l’impact carbone de ce dernier est même comparable aux solutions électriques, y compris avec en intégrant l’origine nucléaire de la production hexagonale.

Pour évaluer l’impact environnemental d’un carburant, deux approches coexistent : la plus répandue, dite "au pot d'échappement" consiste à mesurer les émissions produites par le véhicule lorsqu’il roule. Elle avantage mécaniquement certaines technologies comme l’électrique ou l’hydrogène, qui n’émettent pas de CO₂ à l’usage. En revanche, toutes les émissions générées en amont par l’extraction des matières premières, la fabrication des batteries ou la production d’électricité, par exemple, ne sont pas prises en compte

À l’inverse, l’analyse en cycle de vie (ACV) adopte une vision globale, en intégrant toutes les étapes de la chaîne. Dans le cas précis du BioGNV, cette analyse intègre les externalités positives de la production de gaz vert par méthanisation de déchets, du transport et de la distribution de ce carburant, et même de la valorisation des co-produits comme le digestat agricole.

Avec des collectivités et des transporteurs privés qui investissent de plus en plus dans le BioGNV pour leurs transports en commun ou pour assurer la desserte logistique locale, ce carburant renouvelable s’inscrit pleinement dans une logique d’économie circulaire.

En consommant localement une énergie produite sur le territoire, une boucle vertueuse se constitue. Un exemple : la collecte des déchets organiques qui alimentent la production de biométhane peut être par exemple assurée par des véhicules alimentés par ce même biométhane.

Cette boucle vertueuse réduit les besoins en transport d’énergie et renforce l’autonomie des territoires en plus de limiter le gaspillage. Mieux encore, elle contribue également à structurer une filière ancrée localement, génératrice d’emplois non délocalisables, de revenus complémentaires pour les agriculteurs et de valeur ajoutée pour les collectivités, en transformant des déchets en ressources.

La transition énergétique des transports ne se résume pas à une opposition entre technologies. Si l’objectif de décarbonation est commun, il est important de laisser aux professionnels du secteur le choix de la technologie à privilégier, en fonction de leurs besoins spécifiques.

Crédits : GRDF

Là où la solution électrique atteint ses limites – autonomie restreinte, temps de recharge longs, poids et volume importants des batteries – le BioGNV s’impose comme la meilleure alternative au diesel pour les poids lourds au sens large, en termes de flexibilité.

Autonomie élevée : un poids lourd roulant au BioGNV peut parcourir 1 000 kilomètres et plus avec un seul plein, selon qu’il utilise du gaz comprimé (GNC) ou liquéfié (GNL). Cette autonomie rivalise avec celle du diesel et surpasse largement les camions électriques actuels, qui dépassent rarement 300 kilomètres en conditions réelles.

Ravitaillement rapide : faire le plein de gaz prend quelques minutes, là où la recharge électrique peut immobiliser un véhicule pendant plusieurs heures. Cela garantit une disponibilité maximale des véhicules.

Charge utile préservée : contrairement à l’électrique, qui nécessite de lourdes batteries, le BioGNV n’impacte presque pas la capacité de chargement des véhicules.

Coûts et choix de véhicules avantageux : de nombreux constructeurs proposent des gammes étendues de véhicules roulant au BioGNV, souvent techniquement très proches de leurs versions diesel. Les prix sont ainsi attractifs au regard des alternatives électriques ou hydrogène et le coût total de possession (TCO) reste compétitif.

Le TCO, ou « Total Cost of Ownership » (coût total de possession), est un indicateur qui permet de connaître le coût réel d’un véhicule ou d’un équipement, bien au-delà de son simple prix d’achat. Concrètement, le TCO additionne toutes les dépenses liées à l’utilisation d’un bien pendant toute sa durée de vie : achat, carburant ou énergie, entretien, réparations, assurance, taxes, et même la revente ou la mise au rebut à la fin.

Avec des prix d’achat très élevés et les limites exposées précédemment, les véhicules électriques restent hors d’atteinte ou inadaptés pour de nombreux acteurs des transports, malgré des atouts certains pour les trajets courts et réguliers en milieu urbain où l’autonomie n’est pas un enjeu et où l’accès à la recharge est facilité.

Souvent présenté comme un carburant d’avenir, l’hydrogène séduit par son autonomie potentielle, sa rapidité de ravitaillement et l’absence d’émissions à l’usage. Mais ces promesses restent aujourd’hui à concrétiser : le coût de production de l’hydrogène renouvelable – le seul qui soit valable d’un point de vue environnemental – demeure élevé, l’offre de véhicules adaptés est encore très restreinte et le réseau de stations de recharge reste embryonnaire, en France comme en Europe.

Si des avancées sont en cours, l’hydrogène ne constitue pas encore une solution compétitive à grande échelle.

Sur le terrain, collectivités et entreprises ont besoin de solutions immédiatement opérationnelles, financièrement soutenables et compatibles avec leurs contraintes métier. C’est précisément ce que propose le BioGNV et cela explique sans doute pourquoi les acteurs des transports lui portent autant d’intérêt.

Crédits : GRDF

Au-delà de la filière de production du biométhane, le BioGNV peut compter sur l'engagement d’acteurs clés de l’énergie parmi lesquels GRDF et les principaux fournisseurs d’énergie, qui investissent dans le développement d’infrastructures dédiées, soutenant le développement d’un carburant alternatif à la fois local, bas-carbone et immédiatement disponible.

Crédits : Patrick Guillon - GRDF

Grâce aux atouts du BioGNV, qui répond largement aux besoins et aux contraintes des acteurs de la mobilité, les constructeurs peuvent adapter leur offre de poids lourds, de bus et de cars et ainsi leur offrir le choix le plus large pour les aider à décarboner leur activité.

De plus en plus de collectivités équipent leurs flottes de véhicules techniques, de camions-bennes ou de transports en commun fonctionnant au gaz, dans une logique de transition énergétique concrète et volontaire.

Dans le secteur privé, les transporteurs et les enseignes de la grande distribution ne sont pas en reste : ils intègrent des poids lourds au BioGNV à leurs opérations de logistique, notamment pour l’approvisionnement des hypermarchés en milieu urbain. Il n’est plus rare, aujourd’hui, de croiser en centre-ville des camions roulant au gaz vert, plus silencieux et bien moins polluants que leurs équivalents diesel.

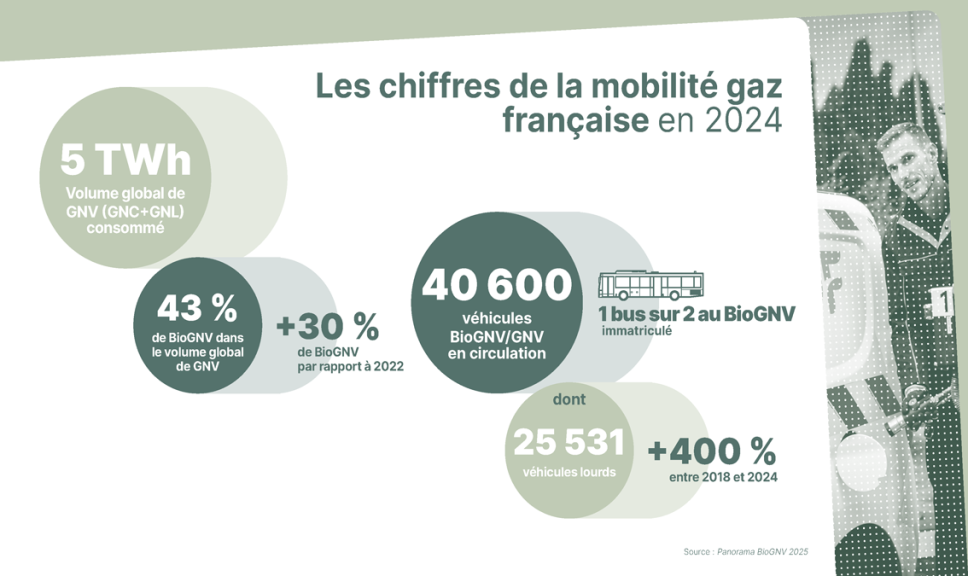

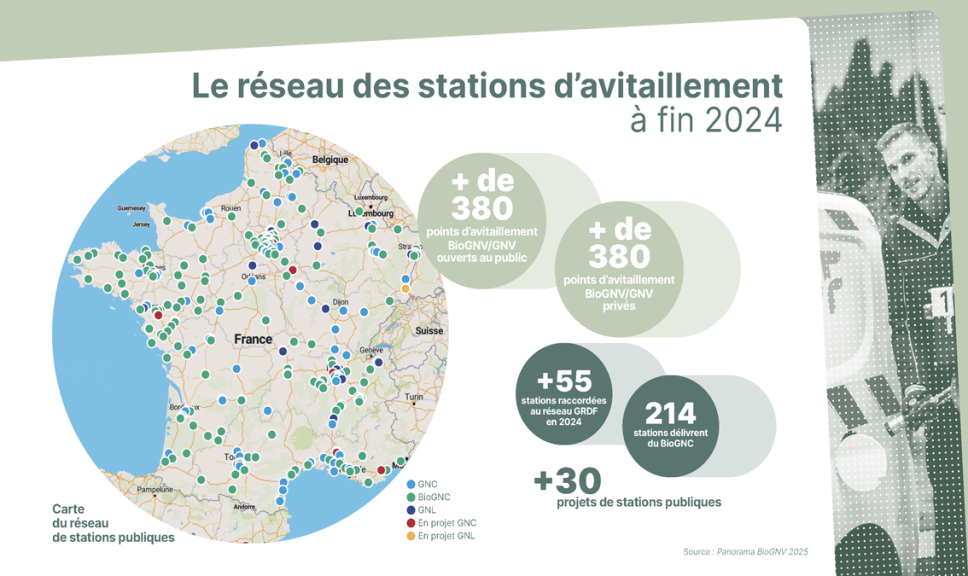

La montée en puissance de cette filière est également visible à travers le développement du réseau d’avitaillement. On compte aujourd’hui plus de de 760 stations GNV/BioGNV en France, réparties également entre stations publiques et privées (voir chiffres ci-contre).

L’implantation de nouvelles stations – en particulier en zones périurbaines et rurales – est un enjeu crucial pour acquérir de nouveaux utilisateurs et soutenir le développement de la filière.

Crédits : Patrick Guillon - GRDF

En 2024, plus de 43 % du GNV distribué était du BioGNV.

Autre levier souvent sous-estimé dans le déploiement du BioGNV : le rétrofit. Il s’agit de convertir un véhicule diesel existant en l’équipant d’une motorisation au gaz. Cette solution technique, déjà disponible et encadrée en France, permet de prolonger la durée de vie des véhicules, tout en réduisant drastiquement leurs émissions de CO₂ et de polluants atmosphériques.

Elle répond ainsi à un double enjeu : écologique, en limitant la production de nouveaux véhicules, et économique, en offrant une alternative moins coûteuse que l’achat d’un véhicule neuf. Pour les transporteurs, les collectivités ou les gestionnaires de flottes, c’est une façon pragmatique d’engager la transition, sans immobiliser ni renoncer aux véhicules déjà amortis.

Malgré des atouts indéniables et reconnus, la massification du BioGNV comme solution de décarbonation largement reconnue et adoptée dans le paysage énergétique français reste freinée par quelques obstacles.

Crédits : GRDF

La filière est prête à changer d’échelle et l’engagement des acteurs économiques dépend dorénavant de la reconnaissance de la valeur environnementale du BioGNV dans la règlementation, via une politique plus volontariste, une fiscalité adaptée et l’intégration de l’analyse en cycle de vie. Le BioGNV doit être identifié comme incontournable dans le mix énergétique des futurs transports décarbonés.

Un meilleur soutien politique permettrait de mieux positionner le BioGNV dans les priorités de la transition énergétique. Trop souvent, les postures officielles se concentrent sur l’électrique ou l’hydrogène, au détriment d’une piste efficace et compétitive e cette solution déjà mature, disponible et compétitive. C’est actuellement le cas avec le règlement CO2 poids lourds qui a été adopté par la Commission européenne l’année dernière et dont les clauses de revoyure doivent impérativement être saisies pour faire évoluer le texte.

Une fiscalité lisible et avantageuse pourrait lever l’obstacle que constitue le coût d’acquisition des véhicules, encore perçu comme un frein pour certains transporteurs malgré un TCO intéressant. L'investissement peut s’avérer rentable pour les professionnels, à condition d’avoir une vision à long terme.

L’analyse en cycle de vie, au niveau français et européen, aurait plusieurs effets positifs pour le BioGNV :

Face à ces défis, certains organismes et acteurs territoriaux ont mis en place des initiatives et des leviers de soutien essentiels pour faire émerger une filière solide.

Crédits : GRDF

Cette approche au plus près du terrain et en phase avec les réalités locales permet de créer des synergies entre acteurs publics, agriculteurs, transporteurs et énergéticiens. Elle offre un levier puissant pour enclencher une dynamique de déploiement à plus grande échelle et inciter les pouvoirs publics à se rendre à l’évidence : le BioGNV offre une solution de décarbonation des transports sur laquelle il faut s’appuyer.

Certaines régions ou intercommunalités vont plus loin, en accompagnant l’installation de stations, en cofinançant des flottes de véhicules ou en lançant des appels à projets pour stimuler la demande locale.

Le soutien à la méthanisation agricole est un maillon fondamental et incontournable pour favoriser l'émergence du BioGNV. En valorisant les déchets organiques issus des exploitations locales, ces projets ancrent la production de BioGNV dans les territoires et renforcent leur autonomie énergétique.

Forte de la dynamique installée et des convictions qui animent les acteurs de la filière, cette dernière peut se montrer confiante pour le développement du BioGNV à court et moyen termes.

Crédits : GRDF

À l’horizon 2033, la filière vise un objectif clair pour le développement du BioGNV : 100 % de BioGNV dans les stations d’avitaillements, avec un taux de 50 % avant la fin de l’année 2025.

L’un des enjeux majeurs pour y arriver est la généralisation du BioGNV dans les transports dits captifs : bus de ville, véhicules de collecte des déchets, logistique de la grande distribution, autres flottes municipales… Ces usages aux trajets répétitifs sont particulièrement adaptés au gaz renouvelable, tant sur le plan technique qu’économique.

À terme, recourir massivement au BioGNV pourrait permettre d’éviter des millions de tonnes de CO₂ par an, tout en réduisant la pollution de l’air dans les zones densément peuplées.

Pour conclure, à l’heure où la France accélère sa transition énergétique, le BioGNV incarne bien plus qu’une simple alternative technique : il porte une vision pragmatique et territoriale de la mobilité décarbonée. Son ancrage local, sa capacité à transformer nos déchets en énergie et son efficacité sur le terrain font de lui un allié précieux pour les professionnels du transport, en particulier là où l’électrique ne peut pas tout résoudre.

Mais pour que le BioGNV révèle tout son potentiel, il faudra une mobilisation collective : des pouvoirs publics pour reconnaître sa valeur dans la décarbonation et renforcer les incitations, des industriels pour élargir l’offre, et des territoires pour soutenir l’essor des infrastructures.

L’enjeu n’est plus de démontrer la pertinence de la solution, mais bien de lui donner les moyens de changer d’échelle. Car c’est en conjuguant ambition industrielle et engagement local que le BioGNV pourra pleinement contribuer à la neutralité carbone du secteur des transports et à la souveraineté énergétique du pays.