La décarbonation, le grand défi du XXIe siècle

La demande mondiale en énergie ne cesse d’augmenter. Tirée par la croissance démographique, l’urbanisation rapide, l’essor du numérique et, plus globalement, l’aspiration des pays émergents à de meilleures conditions de vie, cette demande repose encore très largement sur des énergies fossiles. Charbon, pétrole et gaz naturel couvrent plus de 80 % des besoins mondiaux.

Leur combustion génère la majeure partie des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et l’équation est sans appel : plus leur consommation augmente, plus le bilan carbone s’alourdit.

Une transformation profonde de nos modèles énergétiques est désormais incontournable. Cette transformation s’appelle la décarbonation.

Si la notion trouve ses origines à la fin du XVIIIe siècle, le mot n’entrera qu’en 2012 dans le dictionnaire mais il occupe désormais une place centrale dans le débat climatique.

Crédits : Getty Images

Décarboner signifie littéralement « retirer le carbone ». Ainsi, par extension, la décarbonation désigne l’ensemble des actions - mesures et techniques - visant à réduire la consommation d’énergies fossiles et l’émission de dioxyde de carbone (CO₂) d’un pays, d’une économie, d’une entreprise, etc. (Larousse)

Pour l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la décarbonation passe par une logique de sobriété et d’efficacité qui optimise les besoins et les usages de l’énergie, combinée à une substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables (EnR) ou de l’électricité d’origine décarbonée. Cette approche doit être soutenue par l’innovation et accompagnée d’une transformation des modes de production et de consommation dans un esprit d’économie circulaire notamment.

Autrement dit, il s’agit d’une démarche destinée à limiter et ultimement neutraliser l’impact carbone des activités humaines. C’est un moteur fondamental de la transition énergétique.

Aussi appelée Agence pour la transition écologique, l'ADEME est une agence publique française engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique et la dégradation des ressources naturelles. Sa mission est d’accélérer la transition écologique en soutenant l’innovation et la recherche, en accompagnant les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, et en partageant son expertise.

Face au réchauffement climatique, à ses conséquences actuelles et aux dérèglements irréversibles qui nous menacent, l’ambition doit être à la hauteur de la situation.

Crédits : Getty Images

Crédits : Patrick Guillon

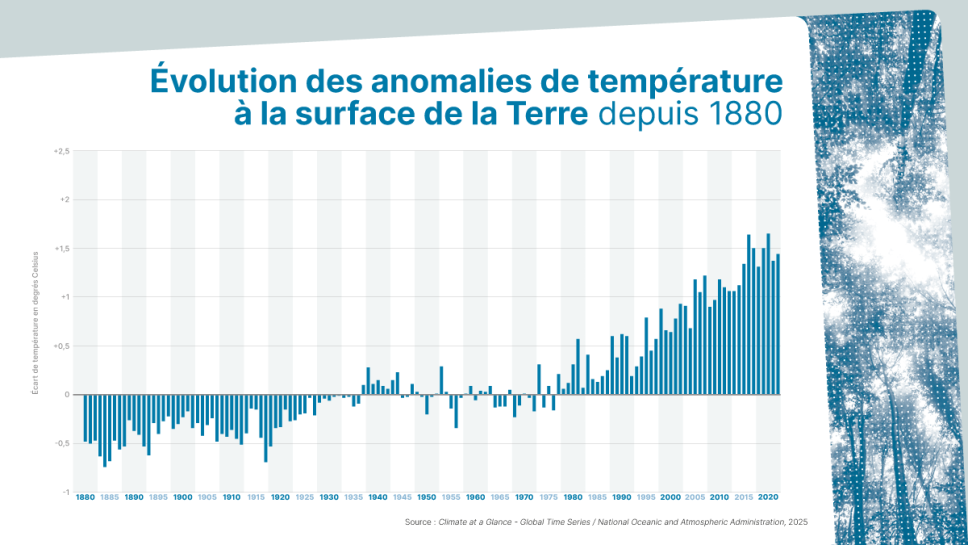

Depuis plusieurs décennies, la communauté scientifique constate une hausse anormale de la température moyenne de la planète et donne l’alerte. Déjà, en 1938, un scientifique britannique (Guy Stewart Callendar) avait observé cette augmentation en compilant les données météorologiques alors disponibles.

Les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé dans les années 80 et faisant aujourd’hui autorité, ont confirmé la réalité du phénomène et démontré une accélération considérable depuis la révolution industrielle, sous l’effet des activités humaines. Et la tendance se confirme encore aujourd’hui.

En France seulement, Météo-France anticipe une hausse moyenne des températures de 4 °C d’ici la fin du siècle. Le consensus scientifique est clair : le réchauffement climatique est devenu un enjeu majeur pour l’humanité.

Les signes du réchauffement climatique sont déjà visibles et les dérèglements que nous constatons aujourd’hui pourraient bien s’amplifier et avoir des conséquences plus grandes et irréversibles sans action immédiate.

Les répercussions pour l'humanité sont potentiellement majeures, entre l’augmentation du niveau des mers et des océans, la disparition de territoires côtiers et insulaires entiers, le stress sur l'approvisionnement en eau potable, l’impact sur la santé publique, la multiplication des méga-feux de forêt, les tensions sur la production et la sécurité alimentaire ainsi que la migration massive de populations avec tous les défis sociaux et géopolitiques qui y sont liés.

Connus depuis le milieu du XIXe siècle et pointés du doigt depuis plus d’un siècle comme responsables du réchauffement climatique, les gaz à effet de serre (GES) font aujourd’hui l’objet d’alertes répétées et de plus en plus pressantes... De quoi parle-t-on ?

Crédits : Getty Images

Les gaz à effet de serre sont des gaz présents dans l’atmosphère qui retiennent une partie de la chaleur émise par la Terre sous l’effet du rayonnement solaire. Cet « effet de serre » est avant tout un phénomène naturel qui permet à notre planète de ne pas être trop froide ; sans celui-ci, la température moyenne y serait de -18 °C, rendant la vie que nous connaissons impossible.

Pour l’expliquer simplement, le soleil envoie de l’énergie à la Terre sous forme de rayons UV qui traversent l’atmosphère. Au contact de la surface terrestre, cette énergie est transformée en chaleur. La chaleur est ensuite rejetée vers l’atmosphère qui, cette fois, bloque en partie son passage et retourne une part de celle-ci vers la terre, amplifiant au passage l’effet du soleil.

Plus la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est élevée, plus la part de la chaleur subissant un effet miroir est importante, contribuant au réchauffement climatique.

Les principaux GES sont les suivants :

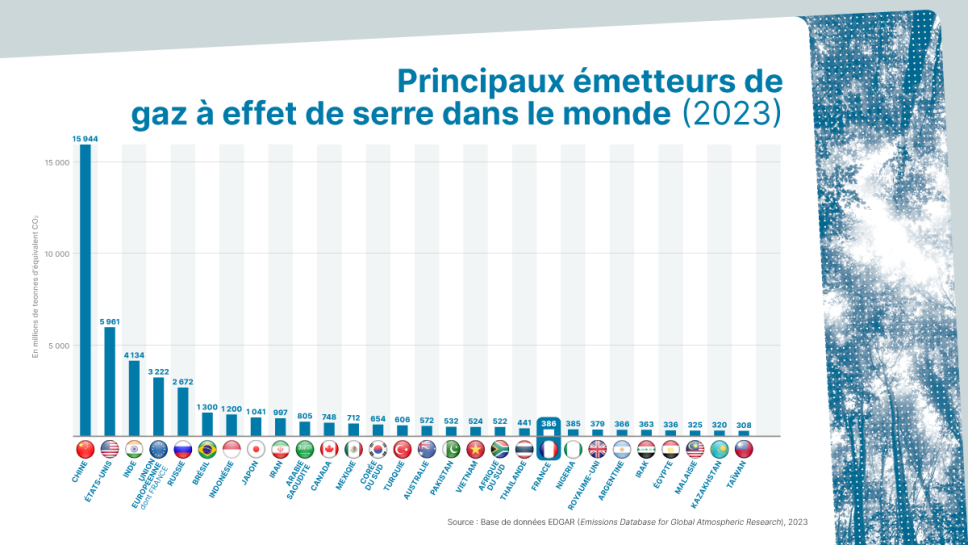

Si l’activité humaine a toujours influencé les émissions de GES, les deux derniers siècles sont émaillés d’accélérations spectaculaires qui ont durablement changé la donne.

Crédits : Getty Images

L’histoire humaine est intimement liée à la capacité de l'homme à exploiter des sources d’énergie. Le premier grand bouleversement énergétique survient à la révolution industrielle aux XVIIIe et XIXe siècles, avec l’invention de la machine à vapeur et un besoin massif de charbon.

Ce tournant a marqué le début d’une croissance exponentielle de la consommation énergétique. À partir de là, les énergies fossiles sont devenues le moteur principal du développement économique mondial. Cela a permis un accroissement considérable de la production industrielle, des transports et des services, mais au prix d’une explosion des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Plus près de nous, la dernière révolution est liée aux technologies de l’information qui ont pris, en quelques décennies seulement, une place centrale dans l’économie mondiale et le quotidien des milliards d’individus qui peuplent cette planète. Entre la fabrication de matériel électronique, les gigantesques infrastructures de traitement de la donnée et la course à l’innovation technologique, les nouveaux besoins en énergie sont colossaux et contribuent à leur tour à alourdir l’empreinte carbone numérique de l’humanité.

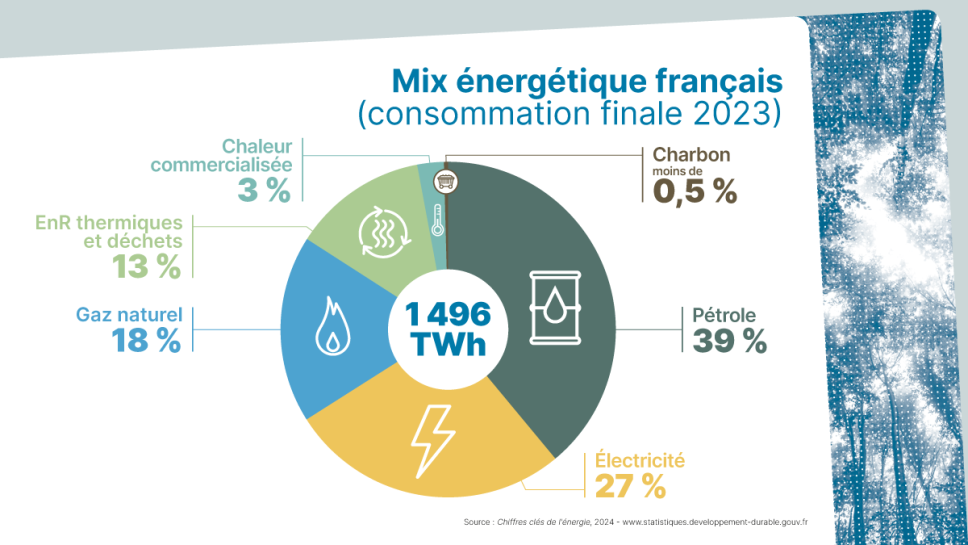

Malgré une légère augmentation de la part des énergies renouvelables, la dépendance aux combustibles fossiles demeure prépondérante sur la planète.

Le GIEC alerte régulièrement sur le fait que la situation actuelle est incompatible avec les objectifs climatiques internationaux. Le groupe d’experts souligne aussi que des transformations profondes dans les systèmes énergétiques, industriels, agricoles et de mobilité sont indispensables pour limiter le réchauffement à 1,5 °C voire 2 °C d’ici la fin du siècle. Le dernier rapport du GIEC estime que l’action humaine est responsable à plus de 95 % du réchauffement observé.

En un siècle à peine, nos émissions annuelles ont été multipliées par six.

Crédits : Patrick Guillon

Face à l’urgence, la communauté internationale s’organise et tente de parvenir à une réponse collective et une action coordonnée. Malgré les nombreux obstacles, les intérêts divergents et les discours climatosceptiques, les trente dernières années ont permis une prise de conscience plus large et des avancées qui vont dans la bonne direction.

Le Sommet de Rio marque un tournant dans la coopération internationale sur l’environnement. Il aboutit à trois grandes conventions : sur le climat (CCNUCC), la biodiversité et la lutte contre la désertification.

Il introduit par ailleurs le concept de développement durable et la Déclaration de Rio, posant les bases du principe de précaution et de la responsabilité commune mais différenciée.

Il s'agit du premier accord international contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ciblant principalement les pays industrialisés. Il pose les bases du marché du carbone.

Dix ans après Rio, ce sommet met l’accent sur la mise en œuvre concrète des engagements pris. Il souligne l’importance de l’accès à l’eau, à l’énergie, à la santé et à l’éducation dans une logique de développement durable. Il renforce aussi la place des partenariats public-privé pour atteindre ces objectifs.

Adoptés par l’ONU en 2015, ils intègrent la lutte contre le changement climatique dans une vision globale du développement durable, avec 17 objectifs (ODD) à atteindre d’ici 2030. 193 pays les ont approuvés.

Adoptés lors de la COP21, les Accords de Paris visent à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C, avec un objectif idéal de 1,5 °C. Chaque pays s’engage à réduire ses émissions via des contributions nationales (NDC), révisables tous les 5 ans. L’accord repose sur la solidarité internationale, via un soutien financier aux pays en développement.

Ce sommet renforce les engagements climatiques avec des objectifs plus ambitieux, comme par exemple sur la sortie du charbon, la réduction des émissions de méthane et le financement climatique pour les pays en développement.

La décarbonation est un défi collectif. Face à l’ampleur de la tâche et à l’importance d’accélérer le mouvement, l’engagement de tous les acteurs est nécessaire, à tous les niveaux. Chacun doit jouer son rôle en fonction de ses capacités, de ses responsabilités et des leviers à sa disposition.

Crédits : Getty Images

Crédits : Patrick Guillon

Au niveau européen, les 27 Etats membres se sont dotés du Green deal, une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Celle-ci inclut le programme Fit for 55 visant à réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Côté français, l’État, en coordination avec les institutions européennes, définit les grandes orientations politiques et réglementaires qui tracent la trajectoire à suivre pour être au rendez-vous de ses engagements environnementaux.

La France dispose de deux outils pour dessiner cette trajectoire :

Régulièrement mise à jour, cette stratégie constitue le cadre de référence pour orienter les politiques publiques à moyen et long terme vers la neutralité carbone en 2050, conformément aux engagements internationaux de la France dans l’Accord de Paris. La SNBC définit des objectifs précis de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque secteur (industrie, agriculture, transport, bâtiment, énergie, etc.) et encourage le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la sobriété, ainsi que l’innovation technologique. Elle se décline en budgets carbone pluriannuels fixant des plafonds d’émissions à ne pas dépasser.

La PPE définit pour une période de 10 ans la stratégie du pays en matière de politique énergétique. Revu à mi-parcours, cet outil de pilotage établi une feuille de route qui doit permettre à la France de sortir des énergies fossiles en fixant les priorités d’action. Elle donne un cap pour le mix énergétique de demain, afin de renforcer la souveraineté énergétique de la France.

À leur échelle, les collectivités locales (régions, départements ou communes) sont en première ligne pour mettre en œuvre les politiques de transition. Elles disposent d’un pouvoir d’action important dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement des transports durables, de la rénovation énergétique des bâtiments publics et du soutien aux énergies renouvelables locales.

Elles orientent les investissements et mobilisent les acteurs locaux pour favoriser une transition cohérente avec les spécificités de leur territoire et les enjeux climatiques.

Chaque individu est un acteur clé de la décarbonation à travers ses choix au quotidien. Il peut réduire sa consommation d’énergie domestique (gaz, fioul ou électricité), privilégier les transports doux ou collectifs et adopter des habitudes alimentaires plus durables (moins de viande, produits locaux et saisonniers).

La consommation responsable s’applique également aux biens achetés, en favorisant les produits à faible impact carbone, durables et recyclables. La multiplication des petits gestes individuels a un effet global important, d’autant plus amplifié lorsqu’elle s’accompagne d’une demande citoyenne forte auprès des pouvoirs publics et des entreprises.

Les entreprises, en particulier les industriels, ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, à la fois comme consommatrices d’énergie et émettrices de gaz à effet de serre, mais aussi comme innovatrices et moteurs de transformation. Elles doivent définir des stratégies d’éco-responsabilité, optimiser leurs processus industriels pour limiter les émissions, investir dans des technologies propres, et intégrer les critères environnementaux dans leurs chaînes d’approvisionnement. Elles bénéficient d’ailleurs d’un important pouvoir d’influence sur leurs partenaires, fournisseurs et clients pour promouvoir des pratiques vertueuses dans l’ensemble de leur écosystème.

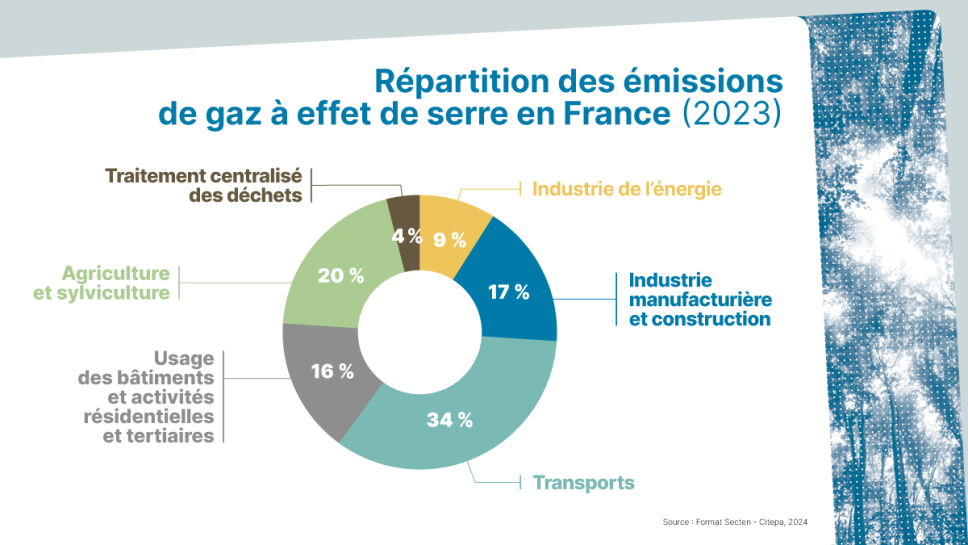

Selon le rapport Secten publié par le Citepa en juin 2025, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé de 1,8 % entre 2023 et 2024. Elles sont passées de 376 millions de tonnes équivalent CO₂ (Mt CO₂e) en 2023 à 369 Mt CO₂e en 2024. Tous les grands secteurs participent à la baisse de 6,9 Mt CO₂e mais ce, à des niveaux nettement différents :

Cette réduction marque toutefois un ralentissement significatif par rapport à la baisse de 5,8 % enregistrée entre 2022 et 2023.

Pourtant, la France dispose de sérieux atouts pour réussir sa transition : expertise technique reconnue, importantes ressources de biomasse, infrastructures performantes, mobilisation croissante des territoires. L’objectif est ambitieux mais réaliste.

Tous ces changements représentent des investissements massifs mais incontournables qui posent la question du financement. Combien coûte la décarbonation ? Et surtout, peut-on se permettre de ne pas investir ?

Crédits : Getty Images

La France a fait de l'atteinte de la neutralité carbone une priorité nationale avec des moyens à la hauteur de l'enjeu :

Selon une estimation des besoins rendue publique dans le rapport de la Direction générale du Trésor, la décarbonation de l'économie française nécessite entre 55 et 130 milliards d'euros par an d'ici 2030.

Des montants qui restent toutefois bien inférieurs au coût de l’inaction puisque chaque degré de réchauffement évité représente des économies massives en dégâts climatiques, en santé publique et en adaptation.

Producteurs, distributeurs, fournisseurs et gestionnaires de réseaux occupent une position stratégique face au défi de la décarbonation. Ils façonnent l’offre mais conditionnent également l’accès à des sources plus propres et la transformation des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.

Crédits : GRDF

Les acteurs historiques de l'énergie font face à un réel paradoxe économique. Comment ces entreprises construites sur la vente de volumes d'énergie peuvent-elles accompagner une démarche de sobriété ? Il leur faut désormais repenser leur stratégie et transformer complètement leur modèle économique en conciliant responsabilité environnementale avec rentabilité et compétitivité.

Cette mutation implique trois évolutions majeures :

1. vendre moins d'énergie en encourageant activement la sobriété énergétique chez leurs clients, en développant des schémas de revenus décorrélés du volume vendu et en accompagnant la réduction du nombre de consommateurs ;

2. vendre une énergie différente en substituant progressivement les énergies fossiles par des alternatives renouvelables, en adaptant les infrastructures existantes aux nouveaux vecteurs énergétiques et en investissement massivement dans les technologies de demain ;

3. créer de nouveaux services en proposant du conseil en efficacité énergétique et un accompagnement personnalisé, en imaginant des outils de pilotage intelligent de la consommation et en offrant des solutions de maintenance et d’optimisation des installations.

La question de la décarbonation a été placée au centre des préoccupations du principal gestionnaire du réseau de gaz. L'entreprise a choisi de se doter d'objectifs chiffrés pour baliser son action jusqu'en 2030 :

L'entreprise investit 2 milliards d'euros par an dans cette transition, avec 97 % de ses consultations intégrant des critères RSE.

La posture des acteurs de l’énergie et la proximité que cette posture leur offre avec l’ensemble de leurs parties prenantes rendent leur contribution indispensable au passage à des modes de production et de consommation plus responsables, plus durables et neutres en carbone.

Les pouvoirs publics et l’ADEME encouragent leurs actions et leur accompagnement. Des axes de travail pour la décarbonation sont par exemple proposés par cette dernière et constituent une trame pragmatique à suivre, tant pour ces acteurs de l’énergie que leur écosystème :

L'une des réalités les plus importantes de la transition énergétique mérite ici d'être évoquée. Aucune énergie ne pourra répondre seule à tous nos besoins de décarbonation. Pour s’engager sur une trajectoire ambitieuse, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur toutes les solutions possibles.

Crédits : Getty Images

Cette diversité n’est pas un hasard. Elle reflète la variété des réalités et des contraintes selon les territoires et les usages.

Crédits : Patrick Guillon

Chauffer une maison individuelle en zone rurale, alimenter un haut fourneau sidérurgique, faire rouler un poids lourd ou chauffer un quartier urbain dense : chaque usage a ses spécificités techniques et économiques.

Les solutions ne peuvent pas être les mêmes pour des zones urbaines denses où les réseaux de chaleur sont efficaces, des territoires ruraux riches en biomasse locale, des zones industrielles avec des besoins de haute température ou des littoraux avec leur potentiel éolien offshore.

Pour faire évoluer le système énergétique vers la neutralité carbone, il est indispensable de s’appuyer sur tous les leviers disponibles, faute de quoi, le coût de la décarbonation pourrait s’avérer très très élevé. La comparaison de deux stratégies d’infrastructure est éloquente :

Cette différence considérable illustre l'intérêt d'une approche multi-énergies qui optimise les investissements en s'appuyant sur les infrastructures existantes.

Le Haut Conseil pour le Climat, l'OCDE et l'Institut pour le progrès de la décarbonation mondiale prescrivent une approche diversifiée qui optimise les coûts en valorisant l'infrastructure existante, adapte les solutions aux spécificités territoriales, garantit la sécurité d'approvisionnement par la multiplication des sources et accélère la transition en mobilisant tous les leviers disponibles.

Dans notre paysage énergétique diversifié, les gaz renouvelables sont une pièce essentielle du puzzle de la transition énergétique. Non seulement ils permettent de décarboner certains usages difficilement électrifiables, mais ils transforment également nos déchets en ressources.

Crédits : GRDF

Le gaz représente une voie sérieuse vers la neutralité carbone des usages… du gaz. Les gaz renouvelables comme le biométhane, un gaz vert, peuvent être mis au service de la décarbonation des bâtiments, du transport et de l’industrie.

En France, la dynamique de la filière progresse encore et les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec près de 800 sites de méthanisation injectant leur production dans le réseau et 6 à 7 nouveaux sites mis en service chaque mois, la capacité installée atteint désormais 15 TWh, soit l’équivalent de 3 réacteurs nucléaires environ.

En regardant dans le rétroviseur, ces données dessinent une trajectoire prometteuse pour la croissance du biométhane français :

Avec le potentiel de biomasse dont dispose le pays, les gaz verts pourraient couvrir 100 % des besoins de la France d’ici 2050.

Industrie, dans laquelle certains procédés ne peuvent techniquement pas être électrifiés ou pour lesquels un changement d’énergie compromettrait la compétitivité de l’activité. C’est le cas de la sidérurgie, avec ses hauts fourneaux à très haute température, de la chimie, qui utilise le gaz comme matière première, et des cimenteries et des verreries, avec leurs fours industriels spécifiques.

Mobilité lourde, dans laquelle le BioGNV, le biométhane carburant, constitue une alternative plébiscitée par les acteurs du terrain, qui répond à leurs besoins et aux contraintes de leur métier. Le BioGNV équipe déjà plus de 40 000 véhicules dont au moins 25 000 poids lourds.

Stockage saisonnier, dans lequel les réseaux de gaz offrent la seule solution de stockage énergétique massif intersaisonnier disponible, cruciale pour gérer les pics de consommation hivernaux.

Les gaz verts initient une boucle vertueuse qui crée de la valeur et des bénéfices environnementaux pour les collectivités. En plus de fournir une source d’énergie permettant de couvrir les besoins du territoire, les gaz verts représentent :

La filière permet aujourd’hui d’éviter 3 millions de tonnes de CO₂ par an, équivalent au stockage d'une forêt de 150 millions d'arbres.

Si les objectifs de décarbonation sont désormais clairement définis au niveau international, la route reste complexe et semée d’obstacles. Elle implique des efforts collectifs colossaux, des investissements lourds, mais aussi une transformation profonde de nos modes de vie.

Il est essentiel d’intensifier l’information, l’éducation et la sensibilisation, tout en renforçant la coopération internationale et la régulation économique pour aligner les intérêts autour des objectifs climatiques communs.

En France comme dans le monde, la décarbonation mérite une approche pragmatique mobilisant toutes les solutions disponibles. Aucune solution ne peut, seule, se targuer de pouvoir décarboner tous les usages. Électrification, gaz renouvelables, biomasse, solaire, éolien, chaque énergie a sa place en fonction des territoires, des usages et des contraintes économiques.

La complémentarité des énergies, loin d'être un compromis, constitue la voie la plus directe vers la neutralité carbone en 2050.